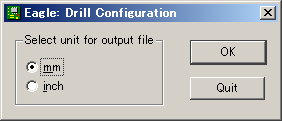

を押す。

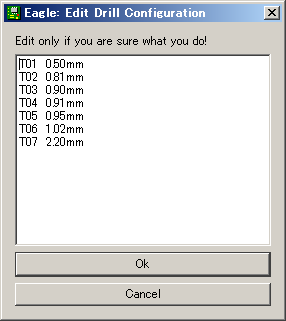

を押す。

いったん小休止

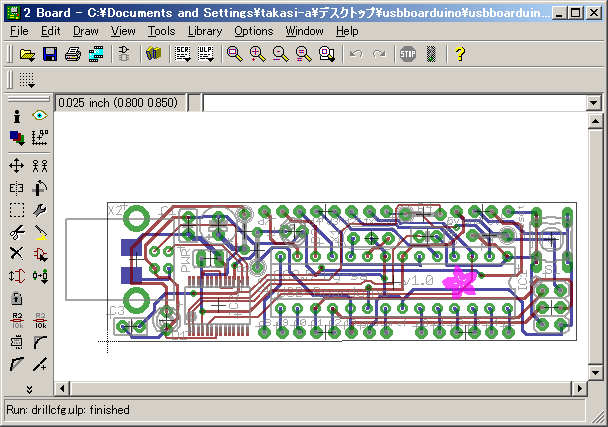

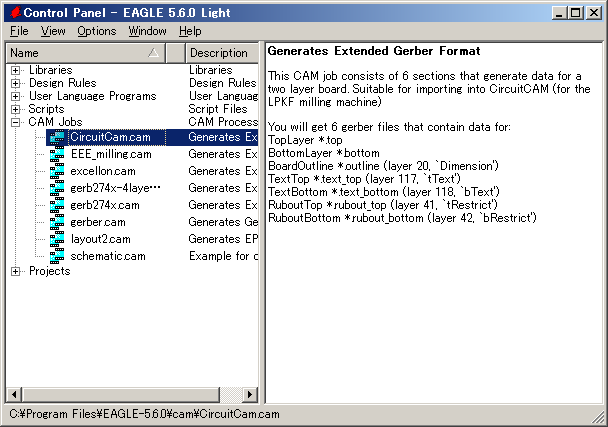

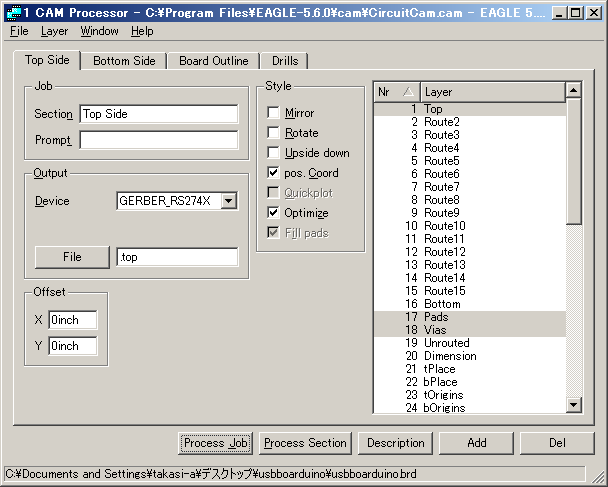

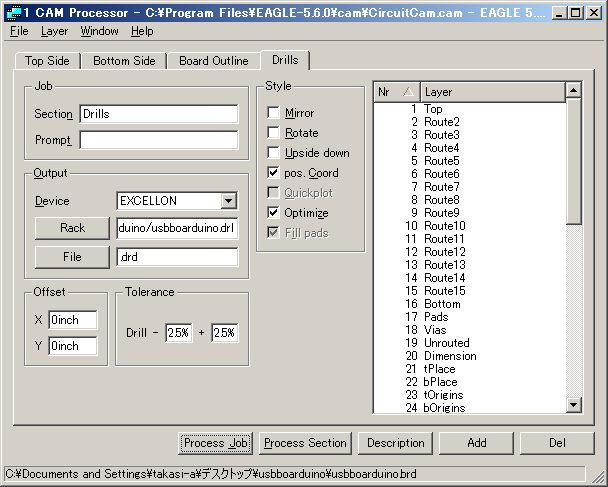

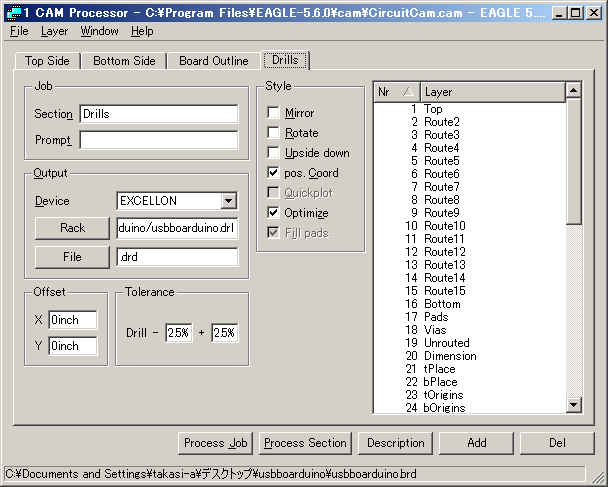

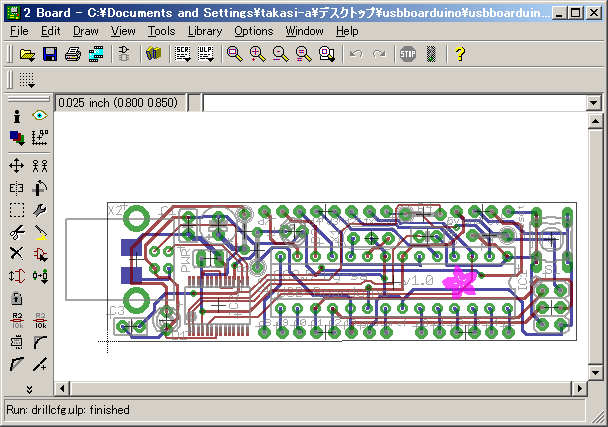

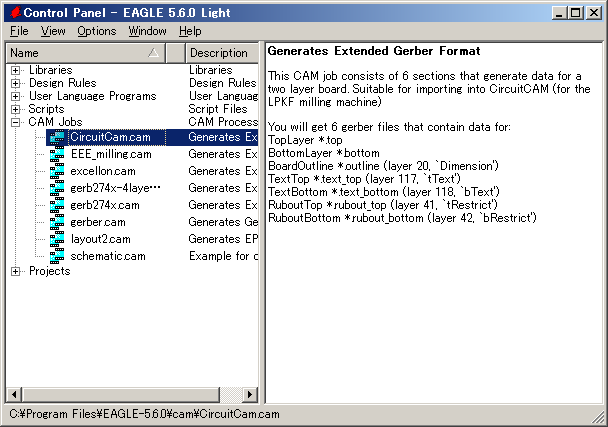

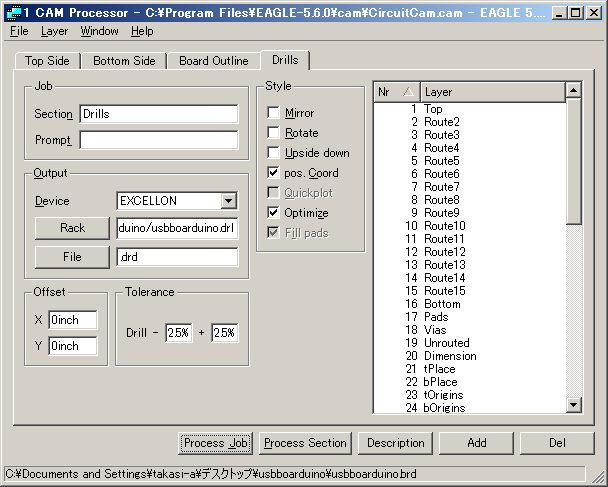

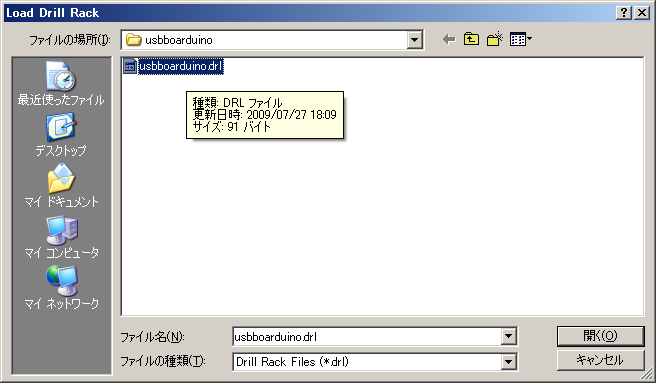

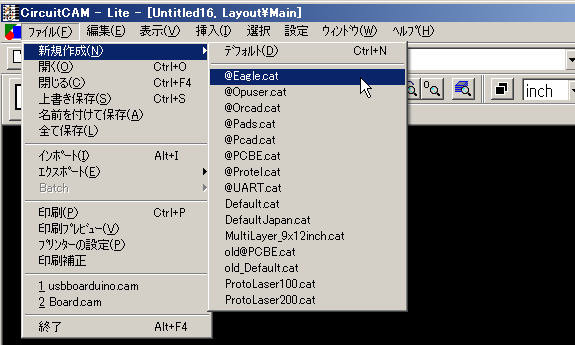

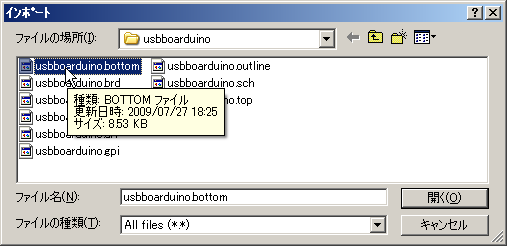

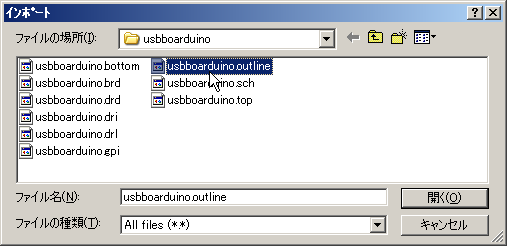

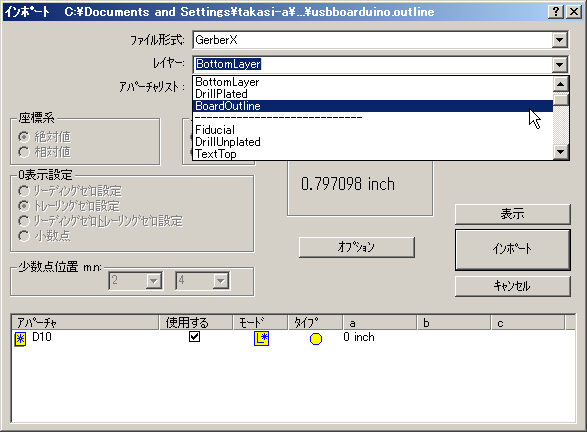

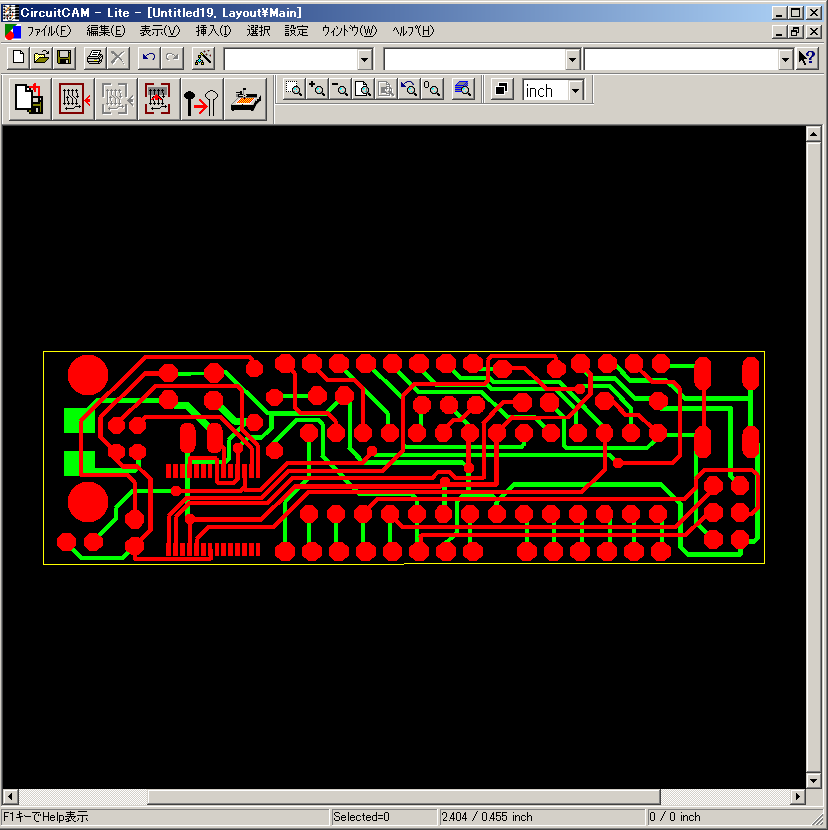

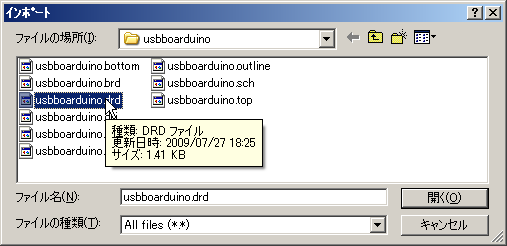

Eagleは最新の5.6を使ってみました。海外では割と標準なので、*.brdファイルからCircuitCAM上へのインポートができると楽だなぁと思いやってみました。イーグル、イーグル、といってると、ビーグル38を思い出す。CircuitCAM側にはPCBE同様に@Eagle.catという設定ファイルがあります。*.gpi,*.dri,*.drd,*,*.bot,*.topという拡張子を読み取るようです。外形は見当たりませんが個別にインポートできそうです。これらの拡張子のファイルをEagle側で吐き出させるような設定をみつけます。

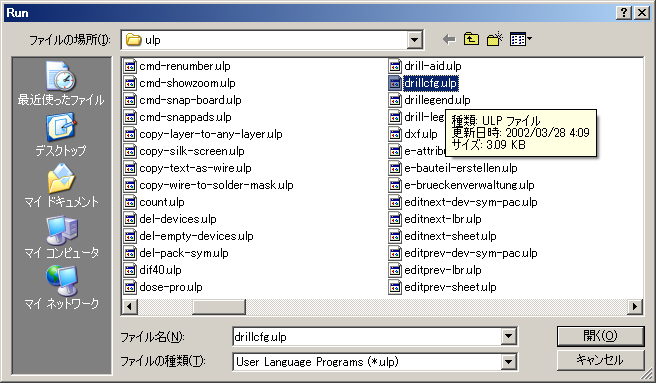

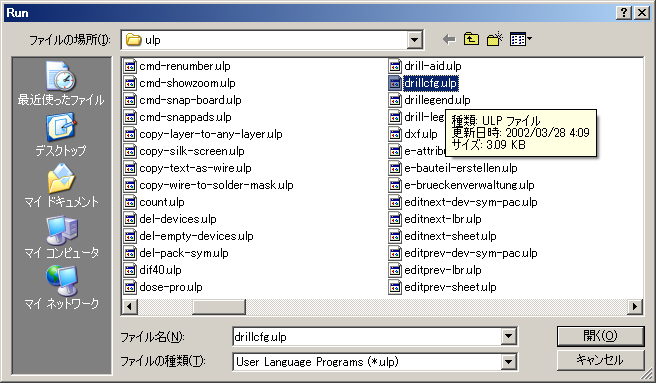

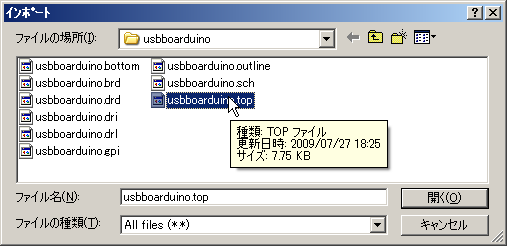

出た当初、一ヶ月くらい使ってましたが、部品パーツが海外製ばかりでイマイチかなぁということでしばらく使ってないので、操作等忘れました。上の拡張子はデフォではないようなので設定ファイルを作ってココにアップする方向です。とりあえずできました。ココを参考にしました。

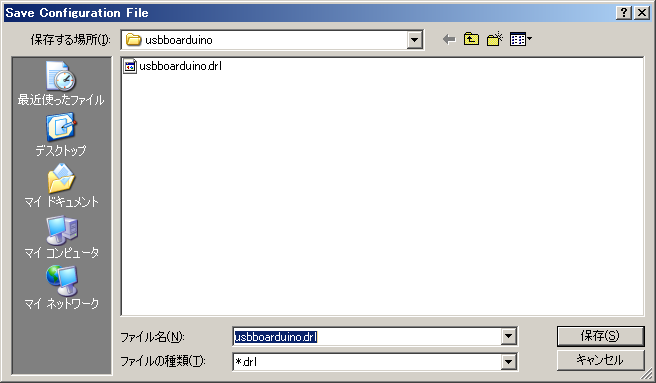

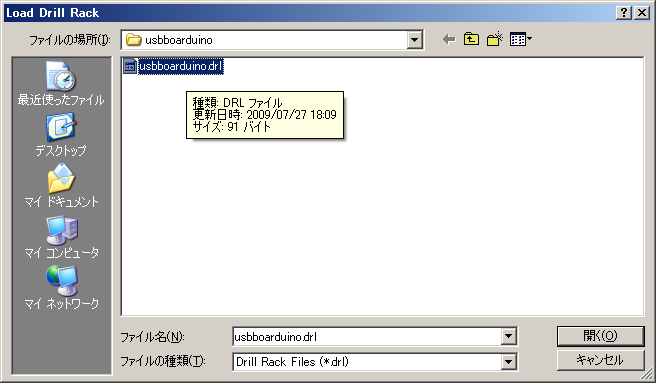

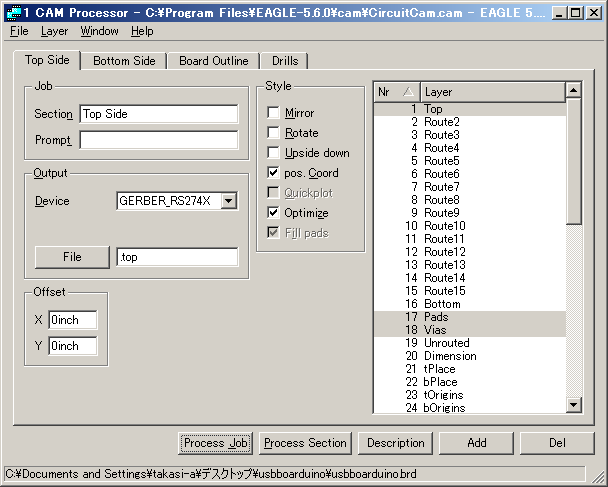

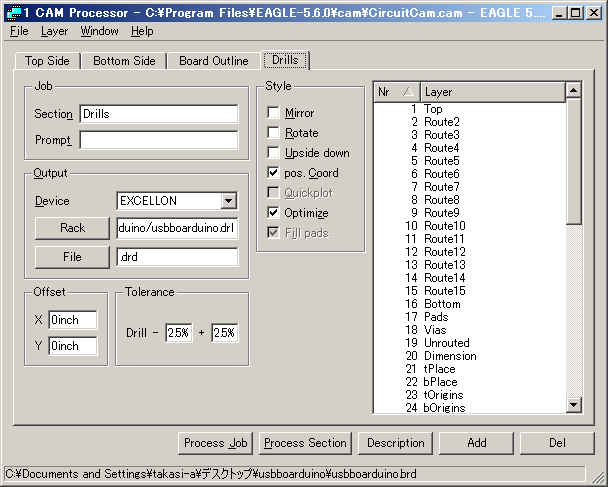

コレをC:\Program Files\EAGLE-5.6.0\camのフォルダにコピーしておく。

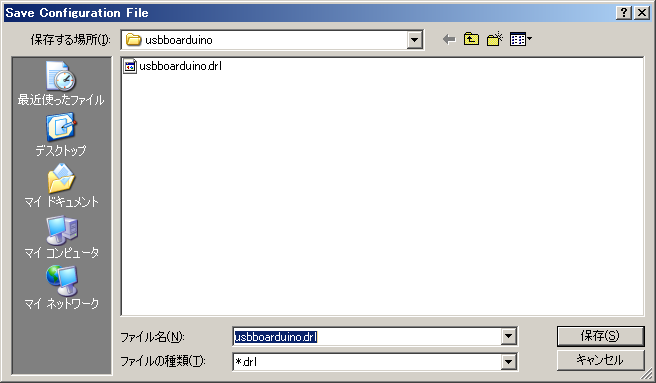

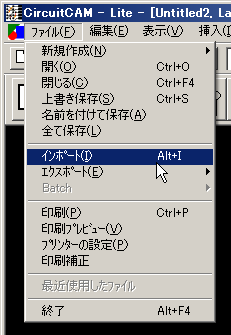

を押す。

を押す。

いったん小休止

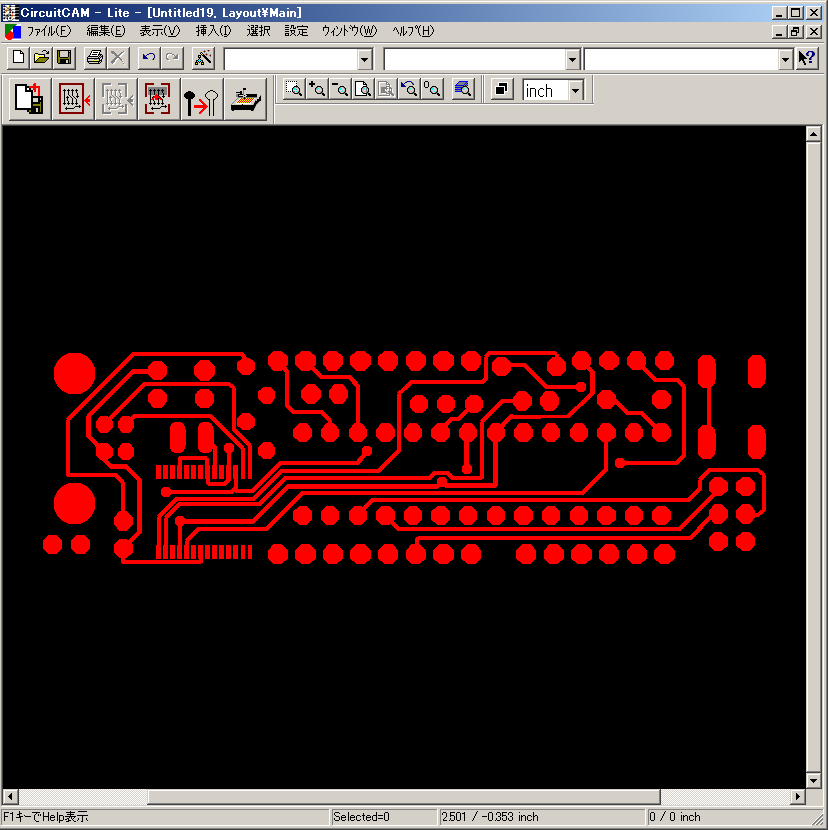

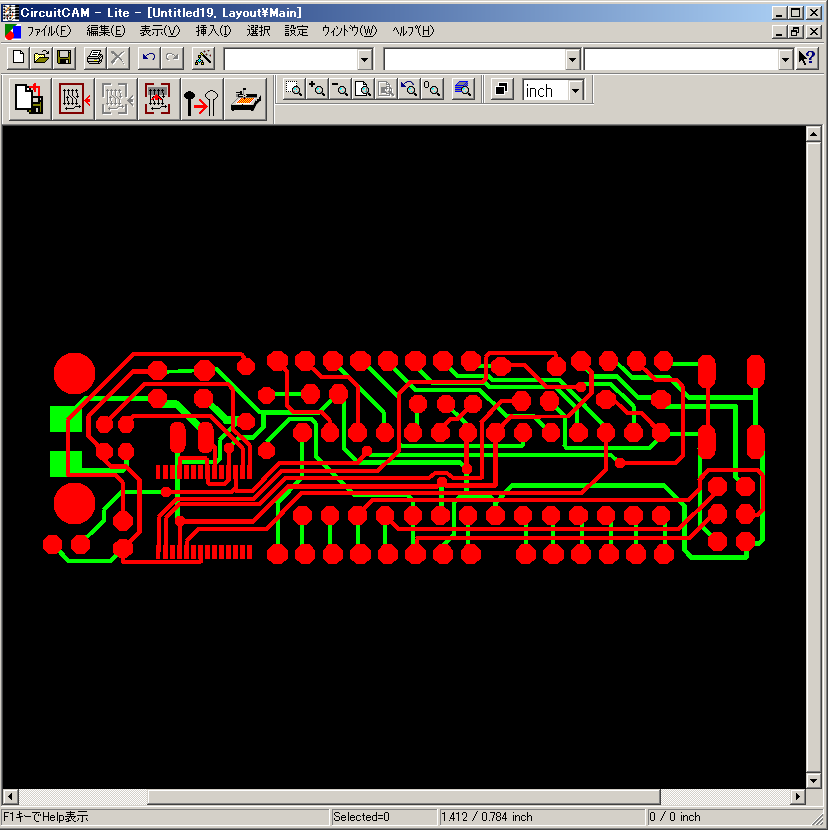

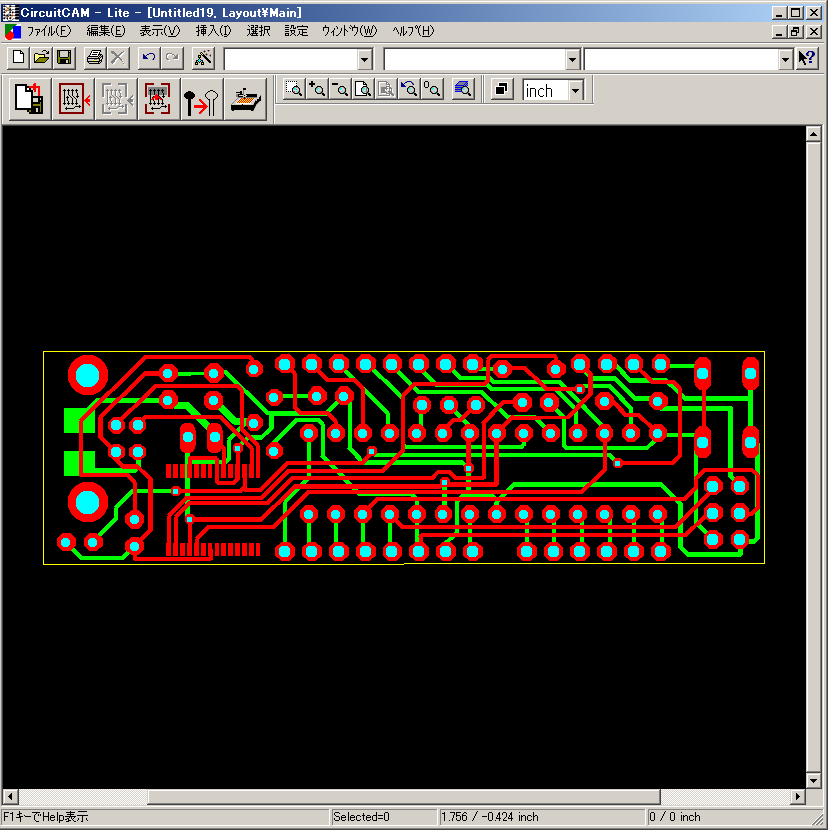

ここまでできれば、あとはPCBEのインポート操作とおなじく、外形をつくったり、ラブアウトをしたりでBoardMasterデータを出力しておわり。

オープンハードウェアが世間で言われ続けて早10年くらいですかね、基板加工機が広まってくれたおかげで昨今理想にほぼ到達したんじゃないでしょうか。世界で公開されているEagleファイルをとりこんでコピー?して遊べる時代ですよ。イイ時代だなぁ。

ちなみに上の例はブレッドボード版Arduino互換である。このサイトは昔から刺激的でTB303とかかなり波長があってる人。

ところでこの例は両面でかなりの数のスルーホールをなんとかしないとならない。いっこいっこ手作業でやることになるんだけど、なんか折角の基板加工機なのに余計な手間が増えた感じだ、やっぱり無理矢理でも片面で設計してほしい。