今回の展示のテーマは+tic(プラスティック)

プラスティックに自らの考えや他の材料を加えてプラスティックを

使った空間を作り出す、というのがこのテーマの意であり、一つの

大きな空間を作り出しその中に各スペースを作った。

その空間から二つのスペースが同時に見えないことを条件にする

ことで、個々のスペースの質が高まり、空間性が引き締まることに

繋がる。そして、そのスペースに合った作品を配置する。

このようなコンセプトから今回の学祭プロジェクトは始まった。

このプロジェクトの始まりは素材の検討からだった。場所の特性を

活かせることができ、さらには非日常を感じられる素材が求められた。

多くの素材を検討した結果、科学素材をベースとしコストも検討の上、

構造体は塩ビのパイプを塩ビのジョイントで接合したもので、壁材を

ライトロンで構成することになった。ライトロンは梱包用のクッション材で、

この材料は半透明ということと、壁として使われる事がなく無機質である

ことがイメージと一致した。

素材が決まり、次に各スペースを割り振り、個人の作品を展示する

ことにした。その個人の作品は プラスティック + α で作り出していて、

無機質な空間に彩りを加えることに一役を担っている。

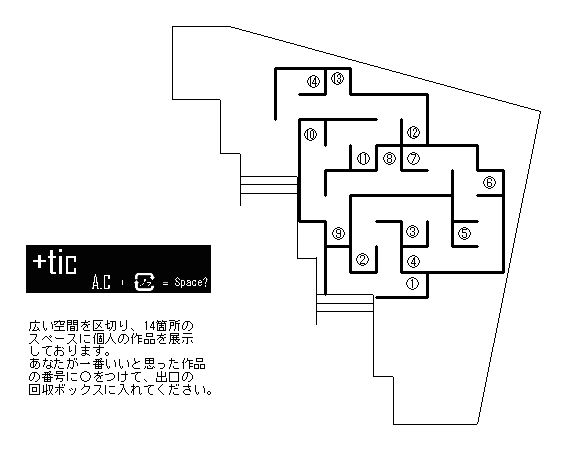

上の簡単な平面図と説明の書いた紙を渡して投票を行ってもらった。

|

|

|

| ①日常的に見かける結束バンドは外国では手錠に使われる事もある。それだけ丈夫なら椅子の部材に使えると考えた。 塩ビパイプのフレームのぐらつきを防ぐブレース、そして座面として結束バンドを用いた。座面は何処も面にもつけられその数も自由。そして、何処の面を上にするかで座面の高さも変わり、バンドの締め具合で硬さも調節でき、フレキシブルなスツールである。最後にバンドのチクチク感を楽しんで欲しい! 小林隆行 |

②プラスチックというと規格化された素材というイメージが強いが、この作品ではそのイメージからあえて離れることにし、プラスチックを不確定な形の断片として展示した。 椅子の隙間に現れた大小様々なプラスッチクの断片。 イメージの受け手は自由にこの作品を感じて欲しい。 この作品の根元は「不確定」なのだから・・・ 中山智隆 |

|

|

|

|

| ③作品の展示場所が突き当りではなく、人が真っ直ぐ歩いてゆく通路の途中にあるため、人が作品を横目に見ただけで通過してしまう事が懸念された。そこで「ビー玉を転がす遊具」の配置を提案し、その場所で立ち止まって何かしても

らうことを望んだ。 主に身の回りにあるプラスチック製品…ストローやサインペン、ホースなどを使ってレールを作った。あらゆるところに風車やスマートボール状のアトラクションを設け、ビー球が転がってゆく過程でアクションが起こるようになっている。 巡回の途中でふと立ち止まってビー球が起こす多様な動きを楽しんで欲しい。 中原里紗 |

④プラスチックと極となるような作品をイメージし、「自然・木の葉」という形になった。 土と木は自然界のものを使い、緑は自分が大学が講義で書いたノートをプラ板に写し、葉と見立てた。近くで作品を見ると私が講義で学んだことが読み取れる。離れて作品を見るとノートが重なり、緑々しい木となる。木と土以外のものを全て透明にすることで、より自然の印象を強調した。 斉藤優太 |

|

|

|

|

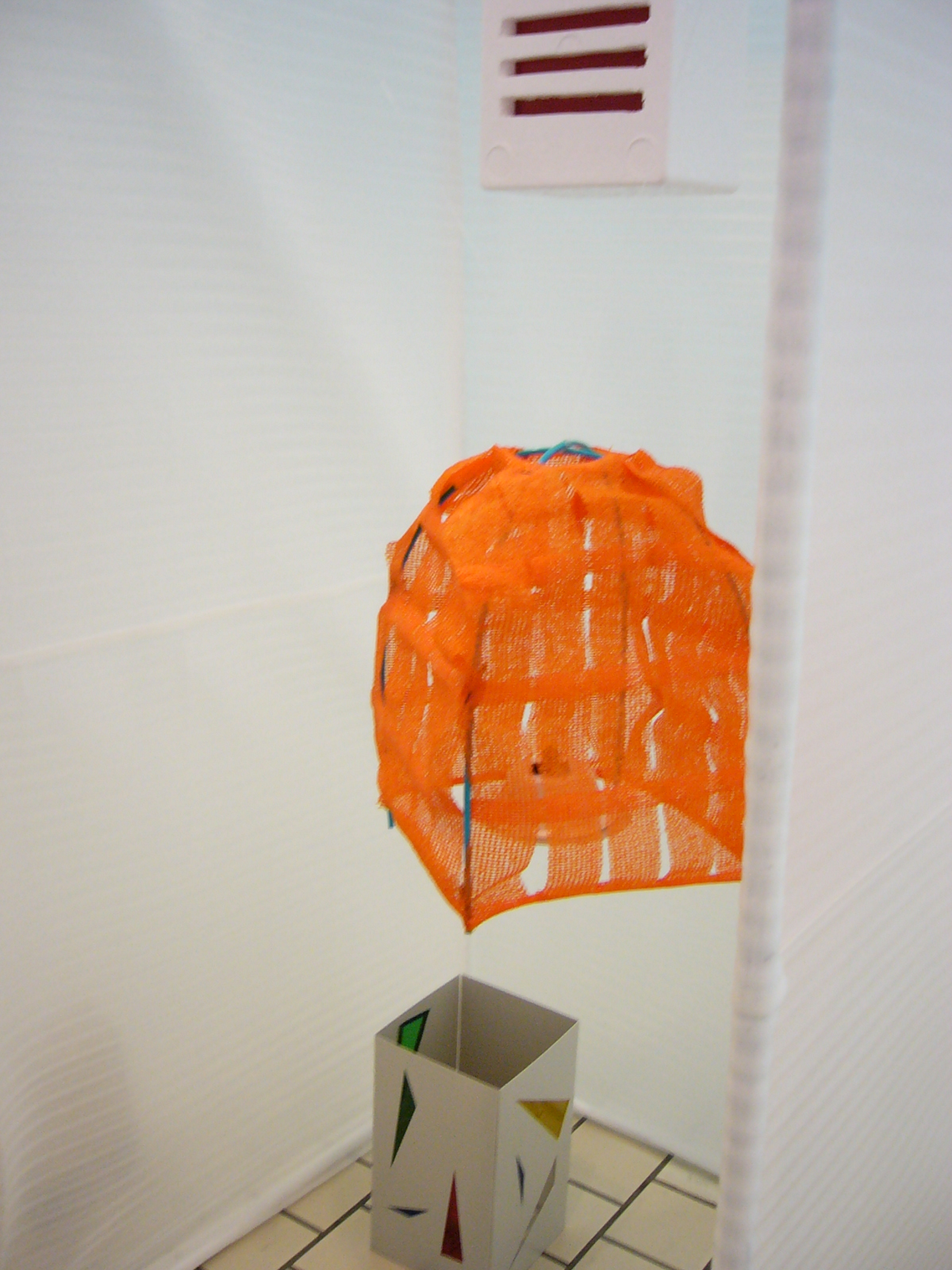

| ⑤今回のA.C学祭テーマがプラスチックということと、1年生が学祭に向けてちょうちんを製作したということを含めて、今回の作品を作るに至った。 プラスチックはプラスチックでも様々な種類があるので、できるだけ多様な材質を使うように心がけた。 空間を生かすという意味でも、比較的には暗い場所だったので、淡い光を灯すちょうちんが思い浮かんだ。 大西玲吏 |

⑥観客を中心とした作品を考えた。 そして、空間が白で統一されているので様々な色を使おうと考え、この作品ができた。 この作品は電球と箱の色の組み合わせで色を作る事ができ、来た人に自由に色を作ってもらうという作品である。 西森雅広 |

|

|

|

|

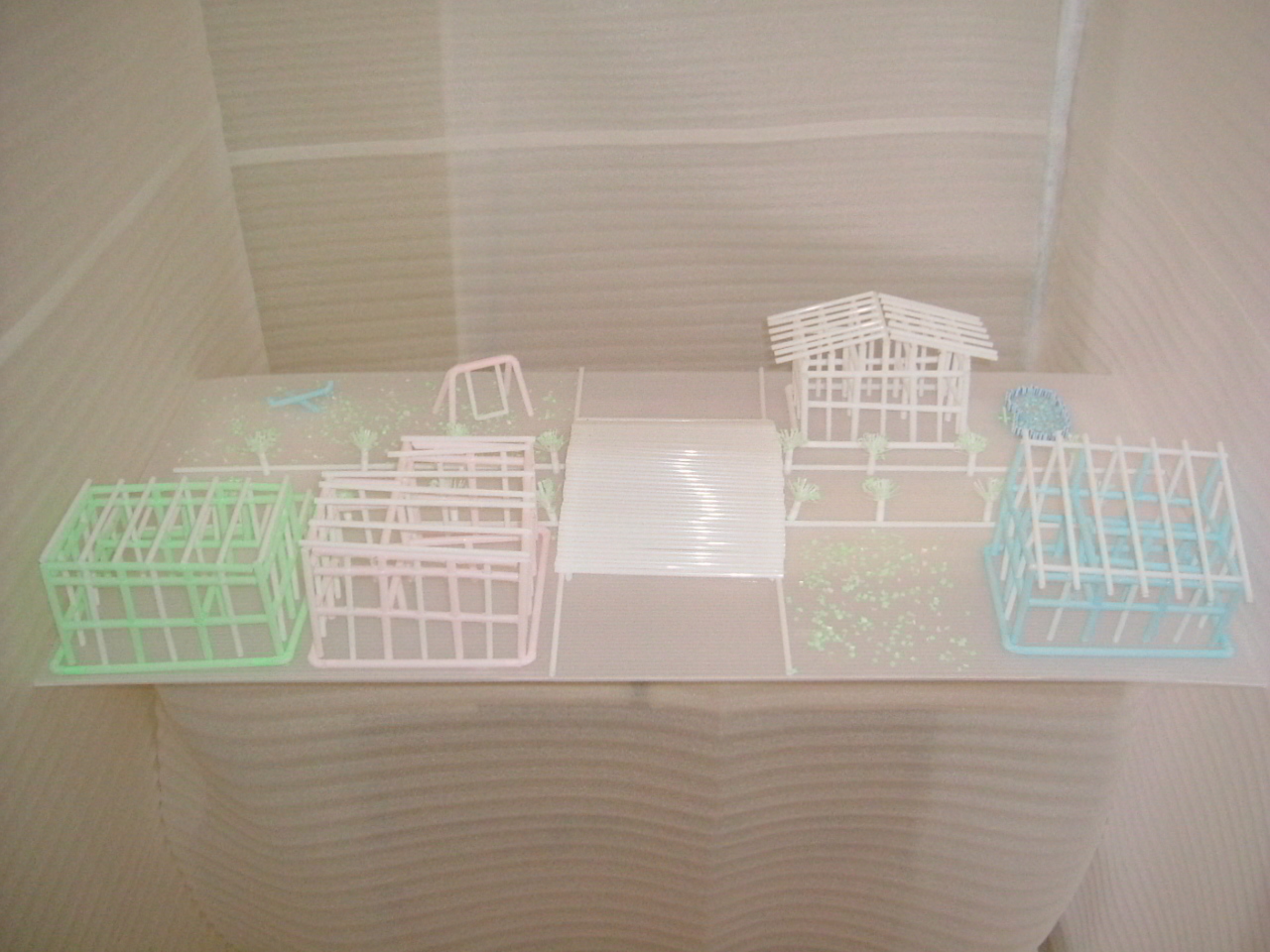

| ⑦今回のテーマがプラスチック素材ということで、身の回りのプラスチック素材を思い浮かべると、ストローを思いついた。ストローは安価であり、加工しやすいということから利用したいと考えた。そして、建築ということで在来工法の軸組模型をストローで

製作した。住宅は、一般的な形である陸屋根や勾配屋根にし、見学者に自分の家がどのようになっているかを確かめることができるようにした。さらに、様々な形を作ることが出来ることを示すために、道路や公園などをつくり、1つの街をストローで表現した。 高橋文子 |

⑧つきあたりでなく、通路の途中の空間であったので、壁のような作品にした。

また、人が作品を見ずに通り過ぎることのないように、触れてもらえる動きのあるものとしたかった。 半透明の板に塩ビドームを張り付け、その中に壁と同じ材料を細かく切り着色したものを入れた。これが軽く、空気を送り込むとドームの中で花が舞うように動く。訪れた人に空気入れを踏んでもらうことによって、単純な仕掛けによる空気の動きを楽しんでもらいたかった。 平川 希 |

|

|

|

|

| ⑨通路を進んでいくと突然現れる空間に、視覚的な面白さを与えようと考えた。形の整った物体(立方体)を不規則に宙に浮かせることで、見た人にバランス感、不安感、不思議さなどで印象を与え、楽しんでもらう。

立方体を浮かせるために細いテグスを用いた。テグスは透明で太さ0.1mmほどしかなく、また、空間を作り出している壁材(ライトロン)と重なると見えなくなるので、浮いているように見せることが出来る。 鳴海裕介 |

⑩14個の展示の中で作品までの距離が一番長いため、

遠近感を感じられるような作品を考えた。 ライトロンで囲まれた無機質な展示スペースの中に面ではなく線によって支えられる構造としたことで見た目の不思議さを与えた。また作品までの距離と色パネルの大きさや位置のズレで遠近感を

色パネルで表現し、1つ1つ色の違うパネルが重なる部分で色の変化やかすかな光が差し込むことで見た目の美しさを感じることができる。 小田敬介 松田悟 |

|

|

|

|

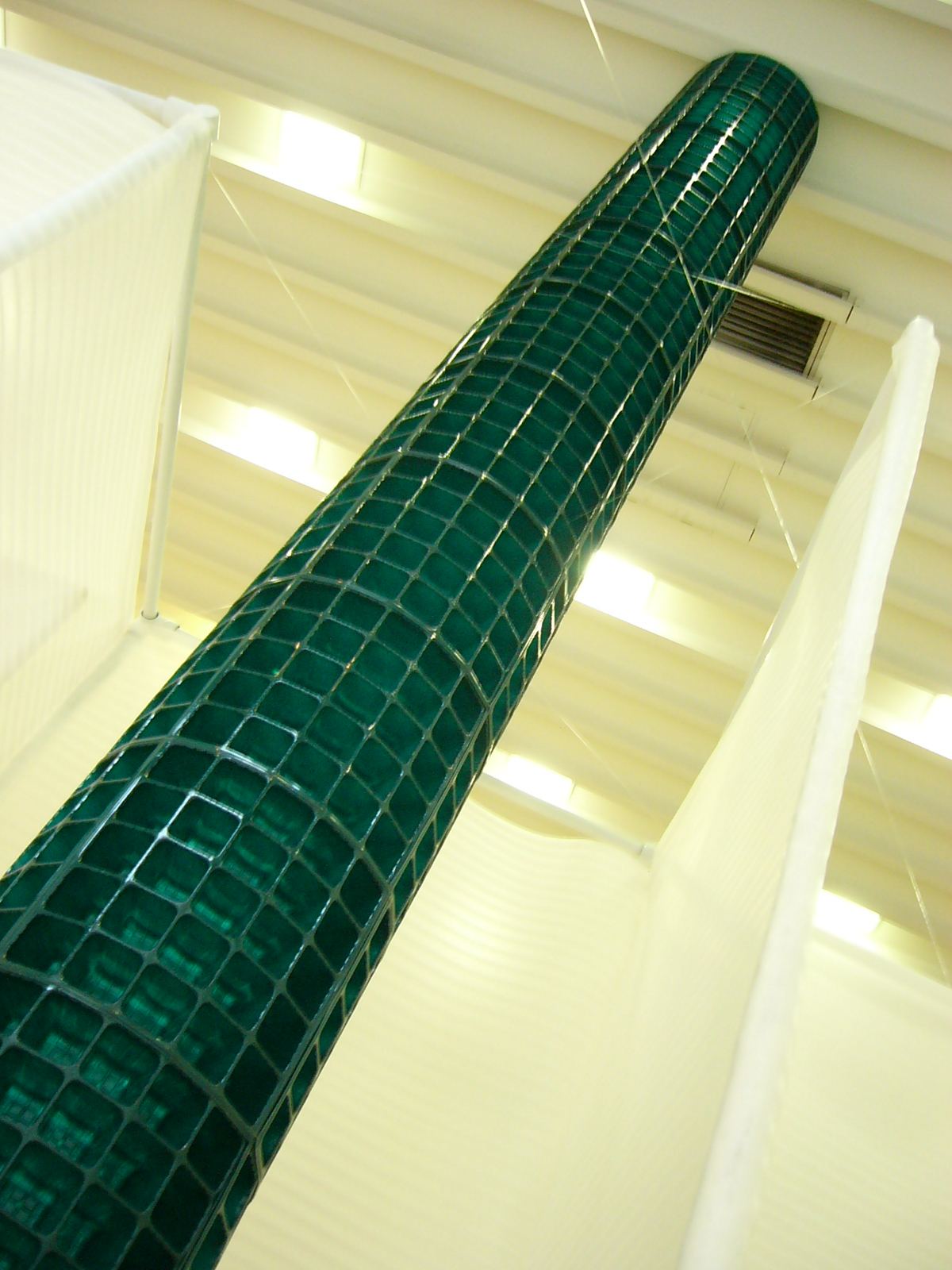

| ⑪この作品は建築とは全く関係のない園芸用ポットという材料を用いている。緑の塔は天井まで伸び、区切られたスペースの中にあるにも関わらず、外から見ても存在感を持っている。通る人々の目を引き、記憶に残してもらえるようにした。 小田夏美 大友亮介 |

⑫人が通路を歩いてくると、必然的に目に入る位置のライトロンの壁にインパクトのある色作品に用いた。

作品は「秋の紅葉が重なり合っている模様」をイメージさせ、ライトロン越しに作品を見てもらい、薄っすらとした秋の色模様を感じてもらおうと考えました。また、落ち葉の模様の中に手で回せる物があり子供が遊んでもらえるようにと思いました。 石田洋介 富士惣平 |

|

|

|

|

| ⑬化学製品の透明又は、白い空間に生もの(今回は花)の生きた発色の良い色を入れ、全く違

う質と色を対比させました。 竹内美帆 |

⑭この作品は連続する空間の「終わり」に位置する。 「終わり」とはすなわち、新しい展開の「始まり」を意味する。 この連続する空間は、軽やかな透過性を感じることができるので、透過性の高いビニールを使用し、透過性の新しい可能性を表現しようとした。 均質な透明素材であるビニールを夥しく配し、密な領域と疎な領域をつくることで、空間は均質ではなくなり、透過性があったり、そうではない領域ができてくる。 その結果、妙な奥行感が現れたり、妙な階層を見出すことができた。 太田宏生 |

コンペの結果は1位 11番 2位 3番 3位 8番という結果になりました。