| 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | コンペ |

木造小住宅の設計(建築設計演習Ⅱ - 第一課題) |

||

|

●講義・演習科目名 ●課題内容

| ||

| ●優秀作品 金賞 | ||

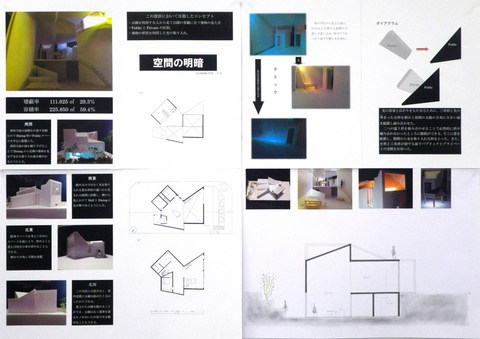

| 空間の明暗:若原大介

設計主旨: ・公園を利用する人から見て公園の景観に合う建物の見た目 ・PublicとPrivateの区別 ・建物の形状を利用した光の取り入れ。 |

||

|

||

| ●優秀作品 銀賞 | ||

| 吹き抜けと開口、光による表現:嶋崎拓彦

設計主旨: ・多種の吹き抜けによって生じる影と視覚。それによりその時の時間、場所によって様々な表情を見ることができる ・家の内部に外の空間を取り入れることにより、開放的、視覚の変化、落ち着ける空間をつくった。 ・大きく、多くの開口には昼間は明るく、影を楽しむことができる。 ・2階建てであるが、スキップフロアを設けることによりある場所では、開放的な1階と通常の2階、また、段差によって生じる視線のズレによる新しい景観を感じることができる。 ・スラブと吹き抜けで、区切るようで区切らないような境界を引き、心地良い曖昧さが生じる。 |

||

|

||

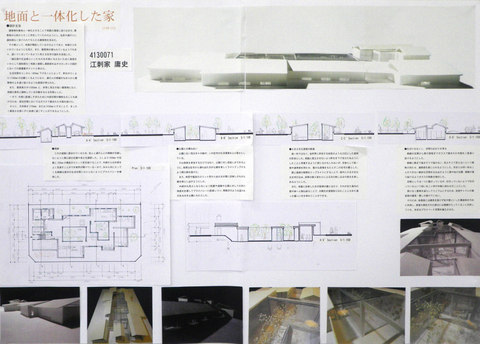

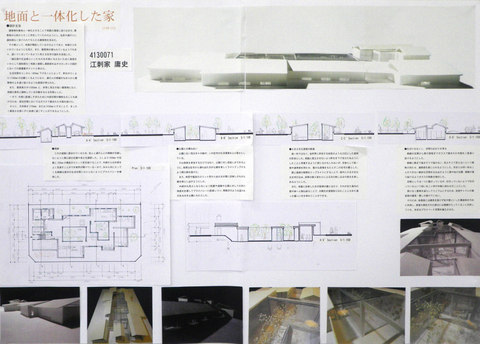

| 地面と一体化した家:江刺家庸史

設計主旨: 建築物を敷地と一体化させることで周囲の環境に溶け込ませ、建築物が以前からそこに存在していたかのようにし、住人や通行人に違和感なく受け入れてもらえる建築物を求めた。 その解として、地面が隆起しているかのようであり、地面からめくれているようにも見え、また、建築物が埋もれているようでもあり、這いつくばっているように見える住宅の設計を目指した。 「威圧感や圧迫感といったものを外部に与えないために屋根をいかにして違和感なく地面と接続し連続間を出すのか」がこの設計においての最重要ポイントと考えた。 生活空間をGLから1400mm下げることによって、軒先がGLより+1300mmの位置にくるようになり、通行人の視線がなめらかに建築物の上を通り抜けるような屋根が得られた。 また、最高高さが+3300mmと、非常に背丈の低い建築物になり、周囲の景色と調和している印象を与える形態とした。 一方で、外部に配慮しすぎたために内部空間が犠牲になることを避けるため、居住空間においてはガラスで囲まれた中庭を設けた。 さらに、天井高を2700mm、または3200mmにすることで、まったく窮屈さを感じずに快適に過ごすことができるようにした。 |

||

|

||

| 曖昧な家:猩々佳奈

設計主旨: ○繋がり 自分が今どこにいるのか、なにを見ているのか、内にいるようで実は外にいて、外にいるのに内にいる感じがする…。この住宅はそんな自分と家に曖昧な関係が結ばさるように考慮している。住宅本体をガラス張りにし、外と内の関係を濁らせているのもひとつだ。見る視線によってガラリと雰囲気が変化するように内部空間に空間自体を遮るような壁や扉は設置せず、廊下を多くとり、動線が広がるように設計した。ただ家に住むというより空間に住むような曖昧さを与えてくれる。そんな配置設計にした。住宅本体にも部屋同士を切り離さないように家族4人が一つの空間に集まれる、家族の部屋を大きく設けた。 ○光 この住宅の特徴は「光」である。しかしただ光を取り入れるわけではなく、光に大きさ、動きなどの表情を加えられるようにした。この敷地内には外壁とガラス壁と内壁の三つの壁がある。外壁は大きく枠抜きをし、内部にも光が届くように構成し、内側の壁で動きが出るように角度や視線に配慮しつつ切り抜いた。外部からの視線が気にならないように穴の位置や高さを考慮し中庭の木々でカバーしている。そしてこの木々が風で揺れることによりさらに、光に動きがつく。 |

||

|

||

| ●優秀作品 銅賞 | ||

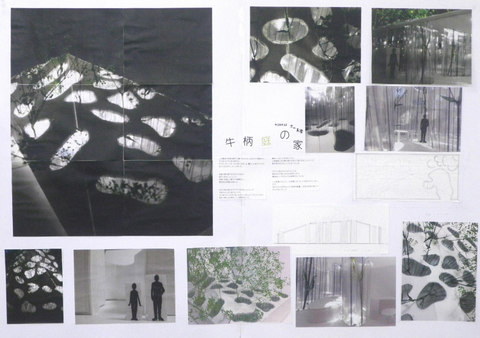

| 牛柄庭の家:児山真澄

設計主旨 この敷地の特徴は隣が公園であるため、日当たりが確保されていることだと私は考えた。だから、めいっぱい光の変化を楽しみ、暮らしに取り入れられるような住宅にしたいと思った。 部屋の壁を壁で区切るのではなく、庭でくぎることによって部屋と部屋との繋がりを曖昧にし、開放的な空間を目指した。 四方の角の高さをそれぞれ変えることによって外部からの光に変化をつけた。光の高さがいちばん高くなるところをリビングにもってきて、家族が集まる空間を上にも開放的にした。 敷地いっぱいに住宅をつくり、三角屋根に加え壁の高さが徐々に変化することによって、威圧感を与えないようになっている。 ガラスに取り付けられたサッシは直接日光が差し込むのを防ぎ、さらに構造体として柱のような役割をしている。 この部屋にはこれ、この部屋にこれ、と決められていないので、自分たちの好きなように家具を配置し、好きな用途で使ってもらえるようにした。 |

||

|

||

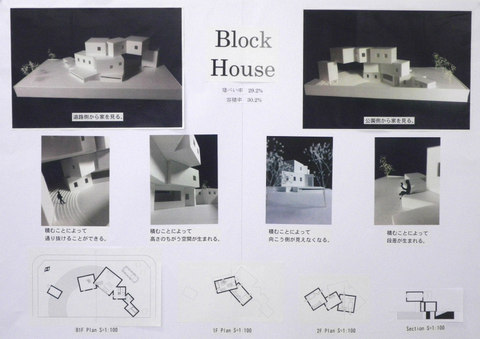

| Block House:寺嶋ななみ

設計主旨 積むことによって通り抜けることができる。 積むことによって高さのちがう空間が生まれる。 積むことによって向こう側が見えなくなる。 積むことによって段差が生まれる。 |

||

|

||

Copyright (C) 2011, Department of Architecture,Hokkaido Institute of Technology |